Le débat sur la fiscalisation des plus fortunés est sous les feux de l'actualité en cette rentrée politique. Elle est avancée par l'opposition comme la solution pour réduire le déficit et échapper à un programme de baisse des dépenses publiques, et justifiée par une apparente régressivité de l'imposition pour les ménages les plus aisés selon certains économistes. Dans cette étude, la Fondation IFRAP démystifie les chiffres sur la fiscalité des riches et la prétendue martingale fiscale :

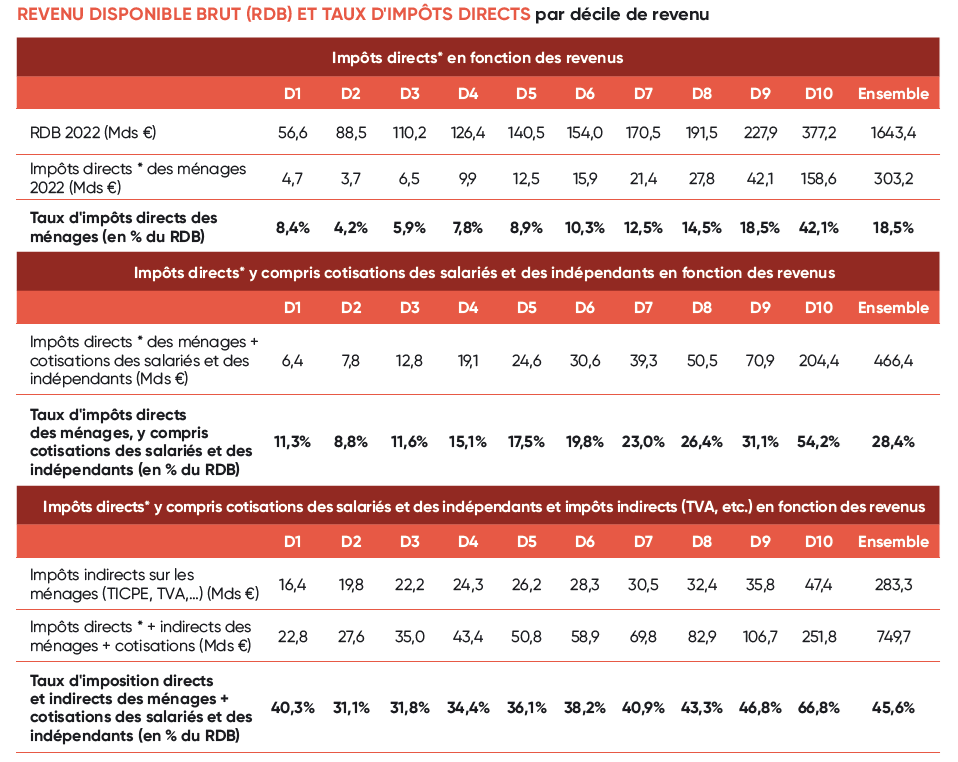

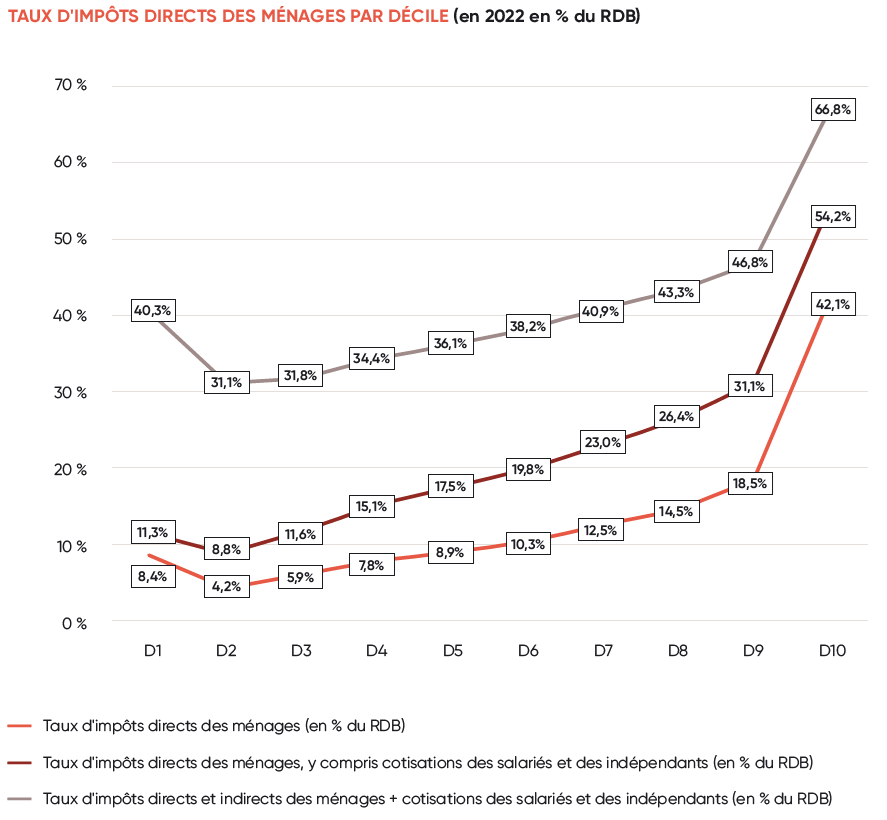

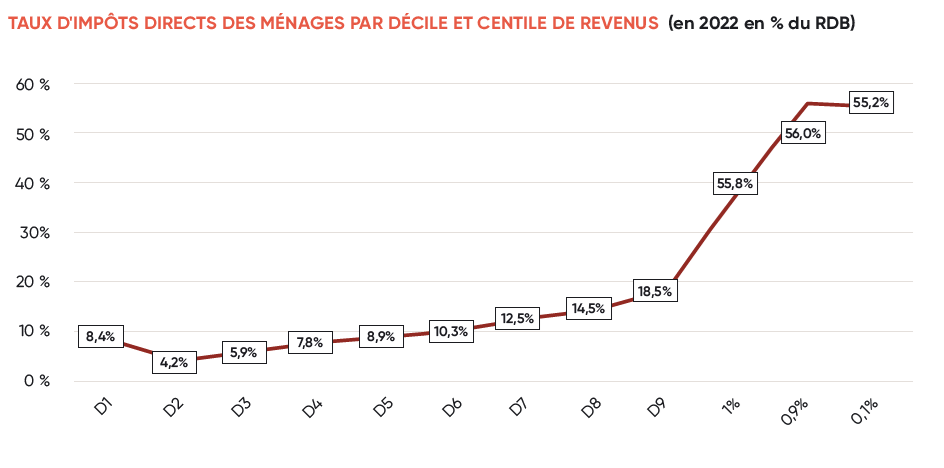

● En 2022, en % du revenu disponible brut, le taux d'impôts directs (IR, CSG, CRDS, PS, PRCM, TF et TH, etc.) des ménages français est de 18,5% mais de 42,1% pour le dernier décile soit les 10% des Français les plus riches.

● Ces chiffres montent à 54,2% pour les 10% des Français les plus riches, si on ajoute aux impôts directs les cotisations des indépendants et des salariés (contre 28,4% pour l'ensemble des ménages), et même 66,8% si on y ajoute les impôts indirects type TVA (contre 45,6% pour l'ensemble des Français).

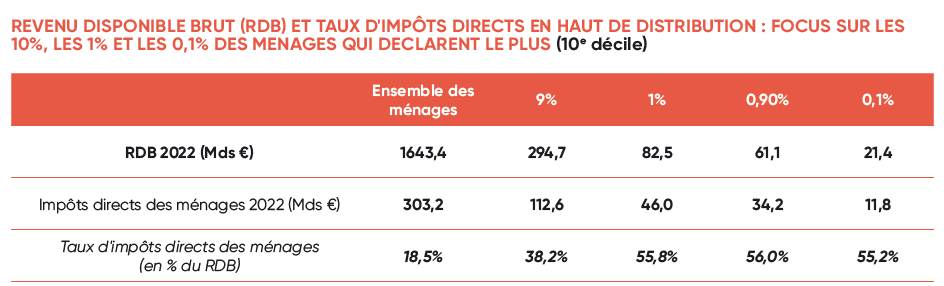

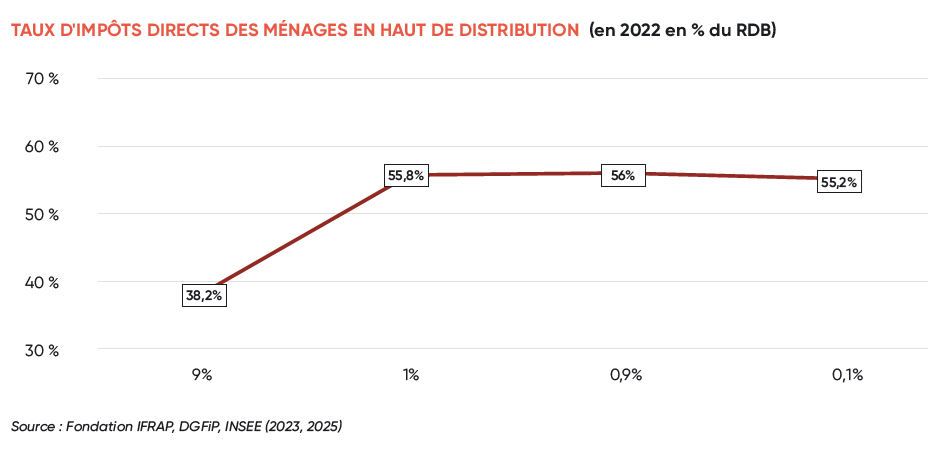

● Le taux d'impôts directs est même de 55,8% pour les 1% les plus riches, très légèrement régressif pour les 0,1% les plus riches (55,2%).

Malgré ces chiffres, c'est un florilège de propositions fiscales que l'on déploie actuellement : taxe Zucman, restauration de l'ISF, taxation des superprofits et des dividendes, reconduction de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) ou contribution exceptionnelle sur les bénéfices des entreprises (CEBS)... Avec des rendements estimés qui ne résistent pas à l'analyse :

● Le projet de taxe Zucman brandi par l'opposition concernerait 1 800 personnes et pourrait rapporter 20 Mds €, un chiffre largement revu à la baisse par un rapport du Sénat (2 ou 3 Mds €), sans compter les risques d'inconstitutionnalité.

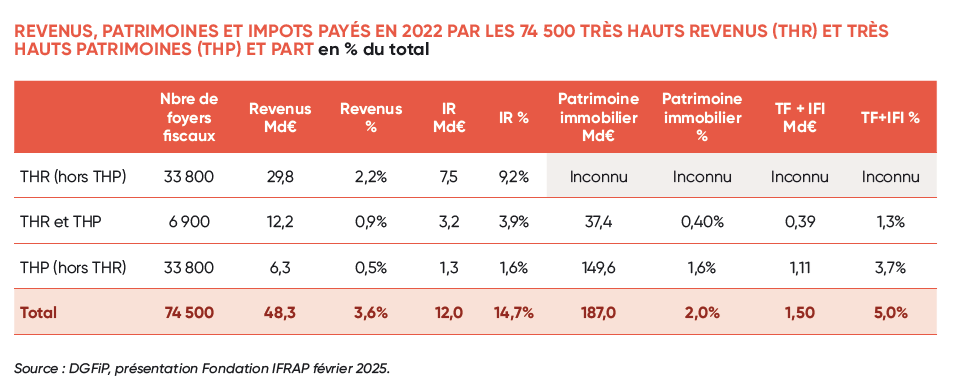

● Alors que la CDHR que le Gouvernement envisage de prolonger ne rapportera selon les prévisions qu'entre 1,2 et 1,5 Md€, des données DGFIP montrent que les très hauts revenus, qui représentent 3,6% des revenus, acquittent déjà près de 15% de la recette d'IR.

● Idem pour les très hauts patrimoines immobiliers qui ont payé près des 2/3 tiers de la recette d'IFI.

Les risques de ce matraquage fiscal ? Faire partir ces ménages hauts revenus ou hauts patrimoines à l'étranger, particulièrement les profils de chefs d'entreprises et d'investisseurs. Tout l'inverse de ce dont notre pays a besoin à 55,2%. Selon des estimations faites sur une entreprise de taille intermédiaire valorisée à 250 millions d'euros, la cascade fiscale aboutit déjà à 60% de taux global d'imposition, sans la CDHR et la taxe Zucman. Avec ces deux taxes, le taux global d'imposition grimperait à plus de 110%. Un chiffre insupportable pour un chef d'entreprise.

La taxe Zucman : décryptage des vices cachés

Le débat public centré sur l’évolution des inégalités génère en France les propositions les plus extrêmes, sans véritable contre-expertise, contrairement aux Etats-Unis. Dans une note parue en juin 2023 Quels impôts les milliardaires paient-ils ? [1] de l’IPP (institut des politiques publiques), les auteurs de l’étude faisaient le constat « d’une forme de régressivité de l'imposition des revenus au sommet de la distribution. »

Pour parvenir à ce résultat, les auteurs ne prenaient pas en considération le revenu fiscal des contribuables concernés, mais leur revenu économique compris comme « l’ensemble des revenus réalisés et contrôlés effectivement par le foyer fiscal » que ceux-ci soient distribués ou non. En les exposant à l’ensemble des impôts directs, ils arrivaient à une forme de régressivité au-delà des 0,1% des foyers fiscaux les plus aisés (46% pour les 0,1% les plus fortunés mais 26,2% seulement pour les 0,0002% les plus fortunés).

La taxe « Zucman », une idée saugrenue et mal ficelée

Les débats autour d’une apparente régressivité de l'imposition ont conduit l’économiste Gabriel Zucman à la demande de la présidence brésilienne du G20 [2] à proposer la création d’une taxation de 2% du patrimoine net des plus fortunés (centimillionnaires et milliardaires), incluant l’actif professionnel, pour un rendement estimé à 20 milliards d’euros pour la France, avec une marge d’erreur de 25%, pour environ 1 800 personnes concernées.

Conscient des difficultés de paiement liés à des problématiques de liquidité, l’auteur proposait d’effectuer des dations en paiement via des transferts de titres au Trésor, celui-ci pouvant les mettre en vente sur le marché réglementé. Soit ni plus ni moins qu’un mécanisme institutionnel d’expropriation.

En France, c’est la proposition de loi de Mmes Sas et Autain, députées, qui a porté ce débat au Parlement. Ce texte a été rejeté en juin dernier au Sénat. Il faut dire que la proposition d’instauration d’un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des « ultrariches », inspirée de la taxe Zucman, possédait quelques vices constitutifs qui valent la peine d’être énumérés :

- Tout d’abord, le projet imposerait les revenus non pas fiscaux mais économiques : soit une notion « élargie » du patrimoine incluant le rendement des actifs professionnels. Or, comme le montre le Sénat « la valorisation année après année de l’ensemble du patrimoine détenu par les contribuables (…) constitue une gageure » qu’il s’agisse de l’estimation de la valeur d’actions cotées ou non.

- Ensuite, le calcul différentiel de la taxe, qui s’appuie sur l’écart entre le montant de la taxe de 2% assises sur l’ensemble des actifs des contribuables et les montants effectivement acquittés pour l’ensemble des impositions directes (IR, IFI, prélèvements sociaux). Or, ce calcul ne tient pas compte de l’IS déjà payé par l’entreprise sur ses bénéfices, ce qui ne cadre pas avec l’hypothèse de départ selon laquelle les détenteurs de ces patrimoines en auraient la pleine maîtrise. L'IS payé via leur structure doit aussi être comptabilisé [3]. Si ce dernier était pris en compte, le rendement final de la mesure ne serait plus que de 2 à 3 Md€ [4]. Soit très voisin de l’actuelle et temporaire contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) pour 2025 qui concerne environ 24 300 personnes.

- La mesure pourrait ne pas être constitutionnelle (voir encadré). En effet, le Conseil constitutionnel s’agissant de l’ISF avait admis un taux de 0,5% exceptionnel sans plafonnement, tandis qu’un taux de 1,8% n’a été accepté « que sous la condition d’être assorti d’un tel dispositif ». On peut donc en déduire que le Conseil censurerait toute mesure de taxation avec un taux situé entre 0,5% et 1,8% sans dispositif de plafonnement en fonction des revenus [5], permettant d’amoindrir l’imposition des personnes dont le rendement du patrimoine, bien qu’important serait faible, voire négatif (pertes financières/dépréciations boursières etc.)

- Il y aurait sans doute une rupture devant les charges publiques, dans la mesure où le dispositif induirait un risque d’illiquidité pour les contribuables visés, impliquant l’aliénation forcée d’une partie du patrimoine afin de régler sa créance fiscale. Certes un mécanisme d’étalement sur 5 ans du paiement est prévu mais il semble là encore trop court.

- La question de la liquidité, du paiement et de l’absence de plafonnement de la créance fiscale fragiliserait d’autant plus les entreprises dont la valorisation est d’abord fondée sur l’estimation de revenus non pas actuels, mais futurs. Les contribuables les plus déstabilisés seraient les fondateurs/créateurs des entreprises récentes et en forte croissance (startups, entreprises à fort potentiel de croissance, jeunes licornes etc.) qui ne perçoivent pas un revenu aujourd’hui mais dont la valorisation repose sur les bénéfices et les dividendes à venir. Sur ce segment, les dégâts seraient importants, freinant les efforts à investir en France et produisant un comportement massif d’exil des entrepreneurs. La taxe Zucman s’apparente à une démarche anti-économique et préjudiciable à la stratégie de développement des entreprises en France.

La tentation du Gouvernement de recréer l'ISF

Suite au rejet de la mesure Sas/Autain, les appels à sa mise en place en France uniquement afin de constituer un précédent sur la scène internationale, n’ont cependant pas cessé [6]. Cet épisode a aussi permis au Gouvernement de réfléchir au successeur de la CDHR (dans le contexte politique particulier de cette rentrée) introduite en 2025 mais à usage unique. Il fallait donc trouver un remplaçant pour 2026 au rendement équivalent, et l’idée circule d’une contribution différentielle sur le patrimoine de 0,5%, reconstituant la partie mobilière de l’ancien ISF, là où l’IFI s’occupe désormais 2,7 Md€ en 2024. Bercy semble vouloir recréer l’ISF d’antan au rendement de 5,1 Md€ en 2017.

Le projet du Gouvernement, actuellement encore à l’étude, viserait là encore une imposition différentielle [7] sur le patrimoine mobilier de 0,5% [8] hors actifs professionnels, bois et forêts, œuvres d’arts et prise en compte des Pactes Dutreil [9] (à l’instant où nous écrivons ces lignes). Comme l’évoquait la ministre des comptes publics Amélie de Montchalin « l’idée est de s’assurer que la somme des impôts payés par un foyer fiscal – impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, impôt sur la fortune immobilière et prélèvement forfaitaire unique » soit bien égale à 0,5% de son patrimoine taxable. Dans le cas contraire, le foyer fiscal devrait payer la différence.

L’assiette serait assez proche de celle de l’ISF puisqu’il s’agirait de l’ensemble du patrimoine net constitué des actifs mobiliers et immobiliers [10] dont on aurait retranché certains actifs : actifs professionnels, participations dans les JEI (jeunes entreprises innovantes) ou PME innovantes (éventuellement sous condition de détention de 6 ans), les investissements dans les bois et forêts et les œuvres d’art. Par ailleurs, les actifs sous pactes Dutreil seraient exonérés dans la limite de 75%, et à 50% pour les participations minoritaires dans les entreprises (si la participation représente 50% ou plus du patrimoine taxable et sous condition de détention pendant 6 ans). Enfin la résidence principale bénéficierait d’un abattement de 30%.

Les contribuables éligibles seraient ceux dont le patrimoine dépasserait les 2 millions d’euros, représentant 60 000 foyers fiscaux environ, avec une possibilité de lisser le paiement de la taxe sur 5 ans.

Puisque l’immobilier aurait déjà été pris en compte dans le cadre de l’IFI, la taxation se comporterait comme un ISF-différentiel avec les mêmes tares congénitales : pas de conjugalisation, un patrimoine fixe non réévalué de l’inflation chaque année, une complexité certaine. Contrairement à l’ISF d’antan, la mesure ne serait pas plafonnée puisque son taux ne serait que de 0,5% [11], débouchant sur un nouvel exil lent et à bas bruit des contribuables les plus aisés [12]. Il s’agirait bien d’un retour de l’ISF supprimé en 2018 mais sous une forme plus complexe.

Un florilège de propositions fiscales

Le dispositif figure en première ligne des mesures que le Gouvernement souhaite négocier avec les députés socialistes pour sortir de l'ornière de la censure en cette rentrée. Une perspective que nous évoquions déjà dans notre étude de février dernier consacré aux impôts des ménages (Société civile n°264 [13]).

En lieu et place de cette contribution différentielle, il pourrait il y avoir d’autres mécanismes anti-abus, comme une adaptation à la hausse de la CEHR (contribution exceptionnelle sur les hauts revenus), une mesure de taxation des sociétés holdings patrimoniales (avec sans doute en ligne de mire le critère de holding animatrice), une prolongation de l’actuelle CDHR prévue pour 1 an dont le rendement tournerait entre 1,2 [14] et 1,5 Md€ au lieu des 2 Md€ prévus.

La taxe Zucman serait inconstitutionnelleComme vient de le relever avec sagacité un avocat fiscaliste dans un article récent [15], si la « taxe Zucman » venait à voir le jour après discussion au Parlement, celle-ci serait certainement déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Les éléments venant en appui de cette opinion sont multiples :

|

Les ménages les plus riches en France sont déjà fortement fiscalisés

Le débat sur les possibles mesures fiscales nouvelles sur les plus aisés part des travaux précités de l’institut des politiques publiques et des nombreux relais d'opinion dont ils ont fait l'objet. Dans une tribune du journal Le Monde, datée du 11 juin dernier, intitulée "nous partageons le constat qu'un impôt plancher sur les grandes fortunes est le plus efficace face à l’égalité fiscale", Olivier Blanchard, Jean-Pisani-Ferry et Gabriel Zucman posaient ce constat : "alors que l'ensemble des Français acquittent environ 50% de leurs revenus en impôts et cotisations sociales, tous prélèvements compris, ce chiffre tombe à 27% pour les milliardaires, soit presque deux fois moins. Il s'agit là d'une violation du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt".

La Fondation IFRAP s'était déjà penchée sur ce point en février dernier en regardant les impôts directs payés par décile de niveau de vie.

* Les impôts directs retenus dans cette étude sont les suivants : impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), contribution sociale généralisée (CSG), contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), autres prélèvements sociaux (PS), prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers (PRCM), taxe d'habitation et taxe foncière (TH et TF), impôt sur la fortune immobilière (IFI), droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

Nous reprenons ces chiffres en les complétant des cotisations des salariés et des indépendants d'une part, et des impôts indirects (TVA, TICPE, etc.) d'autre part.

Voici les résultats :

TAUX D'IMPÔTS DIRECTS DES MÉNAGES PAR DÉCILE (en 2022 en % du RDB)

Source : Fondation IFRAP, DGFiP, INSEE (2023, 2025).

Note de lecture : Les impôts directs sont l'IRPP, la CSG, la CRDS, les autres prélèvements sociaux (PS), les prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers (PRCM), la TH et la TF, l'IFI et les DMTG. Les impôts indirects sont la TVA, la TICPE, etc.

Si l’on retient uniquement les impositions directes (IR, CSG, IFI, etc.), le taux d’imposition du D10 atteint 42,1% soit 158,6 Md€, contre 8,4% pour le D1 (4,7 Md€). Ce taux monte à 54,2% sur le D10 si l’on y ajoute les cotisations des salariés et des indépendants contre 11,3% pour le D1. Enfin, si l'on ajoute encore les taxations indirectes sur les ménages, le taux d’imposition des 10% les plus riches atteint 66,8% contre 40,3% pour les 10% les plus modestes.

La prise en compte de l’imposition indirecte fait baisser l’écart des taux d'imposition aux deux extrémités du spectre. Il n’est plus que de 26,4 points, là où il atteignait 42,9 points pour le cumul des impôts directs et des cotisations salariales/indépendants.

S’agissant de l’imposition directe, nous avons la possibilité de fournir une décomposition jusqu’au dernier centile. Il n’est pas possible en l’état des données accessibles de faire de même s’agissant des autres impositions et cotisations cumulées. Cette présentation fait apparaître une très légère régressivité à compter du 0,1% les plus fortunés (0,8 point).

Ces éléments sont corroborés par la DGFiP qui vient de publier une étude (janvier 2025) [16] sur les revenus et le patrimoine des 0,1% les plus aisés. Elle place la focale sur deux populations en partie commune : les 0,1% des foyers fiscaux ayant les revenus fiscaux (RFR) les plus élevés (et qui représentent plus ou moins les foyers visés par la CDHR) et les 0,1% des foyers fiscaux ayant les patrimoines immobiliers les plus importants (déclarés aux taxes foncières et à l’IFI) et qui pourraient faire partie des assujettis du futur ISF en préparation par le Gouvernement. Immédiatement la presse s’est fait l’écho de certaines tendances : « Les revenus des « très aisés » ont augmenté trois fois plus vite que ceux du reste de la population en vingt ans, selon la DGFiP » [17]. Pourtant bien loin de ce genre de raccourci, la réalité décrite est beaucoup plus complexe. Les individus appartenant aux 0,2% les plus aisés soit 74.500 foyers fiscaux à très hauts revenus et/ou à très hauts patrimoines immobiliers, paient en 2022 15% de l’IR alors qu'ils représentent 3,6% des revenus totaux. De plus, en 2020, on sait que les 0,1% dont les patrimoines immobiliers sont les plus élevés ont payé 64,3% de l’IFI total.

Source : DGFiP, présentation Fondation IFRAP février 2025.

Cette présentation qui se réfère aux revenus et patrimoines immobiliers en 2022, montre qu’il existe une population de 6.900 foyers fiscaux qui présentent la caractéristique d’être à la fois qualifiée de THR (très hauts revenus) et de THP (très hauts patrimoines) qui représentent 0,9% des revenus et paient un IR représentant 3,9% de la recette totale soit 3,2 milliards d’euros, mais aussi qui détiennent 0,4% du patrimoine immobilier et s’acquitte de 1,3% de la recette cumulée des taxes foncières et de l’IFI.

Un constat biaisé sur la répartition des richesses et la confiscation des fruits de la croissance au bénéfice des plus riches

Sans revenir sur des critiques déjà anciennes [18], de nouvelles productions scientifiques sont venues interroger les thèses portées par Thomas Piketty et des économistes français proches (Emmanuel Saez, Gabriel Zucman etc.). Ainsi, Daniel Waldenström, chercheur à l’institut de recherche en économie industrielle de Stockholm, fait le constat d’une société « où toutes les classes sociales se sont considérablement enrichies depuis un siècle, et où les inégalités ont globalement… diminué. [19] » Son ouvrage Richer & More Equal [20] (2024), est un plaidoyer contre la thèse selon laquelle la masse de la population dans les grandes démocraties (France, Allemagne, Espagne, Etats-Unis, Suède et Royaume-Uni) s’appauvrirait au détriment des plus aisés. En lieu et place du scénario – développement des inégalités de richesses au XIXème siècle, destruction du capital physique lors des deux guerres mondiales – fiscalité lourde, réglementation, contrôle des prix et restrictions du marché des capitaux dans les années 195070 – puis vague libérale depuis les années 1980 ramenant les inégalités à des sommets historiques, Daniel Waldenström propose une réévaluation à la baisse des capitaux accumulés au XIXème siècle, et voit au cours du XXème siècle « non seulement (…) un fort enrichissement de l’ensemble de la population, mais aussi une importante diminution des inégalités qui se stabilisent (…) à partir des années 1980. » La raison en est simple, on assiste à une accession massive à la propriété privée et au développement de l’épargne retraite… ce qui a permis dans les pays qui y ont recours, la constitution d’un actif important. Ainsi la baisse de la concentration de la richesse entre 1910 et 1980 procède de son accumulation par les classes moyennes de façon plus rapide que celle des plus aisés. La richesse est en outre plus également répartie malgré les percées capitalistiques de la Tech, parce que les types d’actifs qui ont le plus cru sont l’immobilier et l’épargne retraite. Ainsi les ¾ du patrimoine privé est constitué par des logements, de l’épargne retraite et de l’assurance à long terme.

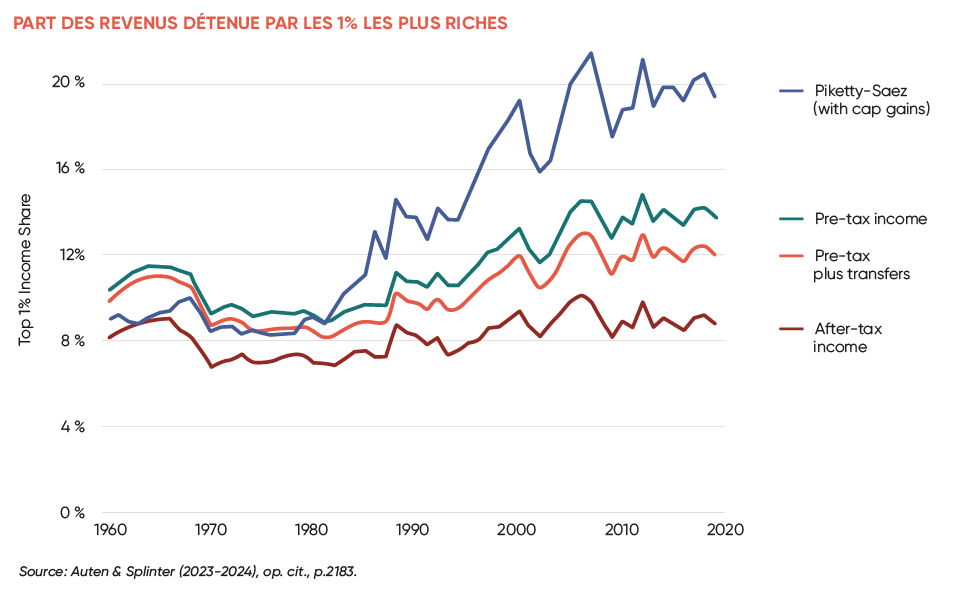

A ce constat, deux économistes américains Gerald Auten et David Splinter dans une étude récente (2024 [21]) ajoutent que les inégalités sont restées stables entre 1960 et 2019 aux Etats-Unis [22] contredisant les travaux de Piketty, Saez et Zucman sur le sujet. Entre 1960 et 2019, la part des revenus nationaux captés par les 1% des plus riches serait restée stable autour de 8% contre 10% pour les auteurs français en 1960, 22% en 2019 et 27% en 2021. Cet écart, les auteurs américains l’explique par leur méthodologie : ils tiennent compte des revenus déclarés net des impôts payés et des prélèvements d’épargne réalisés. La répartition par décile des revenus est également différente, sans surpondérer les plus riches pour l’attribution des revenus non déclarés. Pour l’épargne-retraite, certains mouvements financiers entre fonds de pensions ne sont plus considérés comme des revenus mais des transferts en capital « qui ne provoquent à proprement parler aucune augmentation des ressources détenues. » Enfin pour les économistes français, le 1% de la population la plus riche est maximisée pour y intégrer les conjoints, ce que ne font pas les Américains dans la mesure où les revenus sont rarement égaux. Les résultats traduits graphiquement sont impressionnants :

Mais ils ne sont pas les seuls, d’autres auteurs également mettent en doute ou tout du moins questionnent les résultats des économistes français sur l’évolution des inégalités de revenus [23]. Ainsi, Sylvain Catherine, professeur de finances à Wharton [24], souligne que les travaux d’Emmanuel Saez et de Gabriel Zucman « ne prennent pas en compte les droits accumulés à la retraite. Une fois qu’on les intègre, il apparaît que la part de richesse détenue par les 1% les plus aisés a très peu varié entre 1989 et 2019. » Ce qui confirme (2025), le constat formulé par les précédents auteurs en 2023-2024.

Autre constat, les auteurs français lorsque l’on travaille sur les revenus du capital à partir des déclarations fiscales (2003), retiennent un taux de rendement des actifs des plus riches largement supérieur à la moyenne. Or ce taux de rendement est au cœur de l’équation qui permet de déduire un patrimoine (stock) à partir d’un revenu (flux). Cependant comme le montrent Matthiew Smith et alii [25] (2022), Piketty, Saez et Zucman « ont surestimé le patrimoine des plus riches » parce qu’ils n’ont pas tenu compte du décalage des rendements. Il en résulte que si le patrimoine des plus riches a bien augmenté, il l’a fait dans des proportions plus faibles que ce qu’indiquent les travaux des économistes français.

Enfin si des inégalités salariales existent et sont indubitables, deux tiers de leur croissance est explicable par la dispersion des salaires non principalement à l’intérieur des groupes sociaux mais entre les entreprises [26]. Enfin une étude de 2022 [27] montre sur 6 décennies d’évolution salariale que si les inégalités de salaire ont cru sur une carrière pleine lorsque on prend en compte les cohortes masculines, la prise en compte de toute la population conduit à dégager une stabilité des inégalités sur la période considérée, à cause de l’effet de rattrapage des salaires des femmes sur ceux des hommes.

Un effet « noria » bien réel s’agissant des 0,1% à très hauts revenus (THR) : seuls 58% d'entre eux sont des ménages stables sur la période 2006-2022L’étude précitée de la DGFIP sur les très hauts revenus propose un « chronogramme » des individus THR (0,1% les plus riches en termes de revenu) afin d’étudier leur trajectoire sur 16 ans (2006-2022). Elle constate que les « déclinants » représente 6% des individus contre 36% pour les THR résilients (qui restent 30% du temps dans les plus riches) et 58% pour les stables (restant THR 60% du temps). Le temps de séjour dans l’état de THR pour les déclinants représente 26% de ce temps. Les « déclinants » « sont moins souvent pacsés ou mariés que les autres, et, lorsqu’ils le sont, leurs unions sont beaucoup plus menacées : la désunion de foyers THR en couple en 2006 est ainsi trois fois plus élevée dans le groupe des déclinants que dans le groupe des stables. » Par ailleurs, « Paradoxalement, le groupe des déclinants compte les THR qui avaient les plus hauts revenus en début de période. Le salariat était plus marqué dans ce groupe (…) la structure de revenus étant moins diversifiée (…) et théoriquement plus exposée au risque. » Inversement on relève que « les revenus fonciers sont relativement plus importants chez les stables par rapport aux revenus du capital. » On constate donc qu’il existe bien un effet noria dans la mesure où 6% des individus sont en situations déclinantes, voire sortantes sur la période. Ce sont ceux qui sont les plus exposés au risque, notamment parce qu’ils disposent des revenus d’activité les plus élevés (grands patrons, managers etc.) Les THR apparaissent ainsi comme un groupe en constante recomposition, même si, caractéristique très française, près de 60% se trouvent dans une situation stable. |

En France, un grand nombre de millionnaires... en immobilier, beaucoup moins en actifs mobiliers

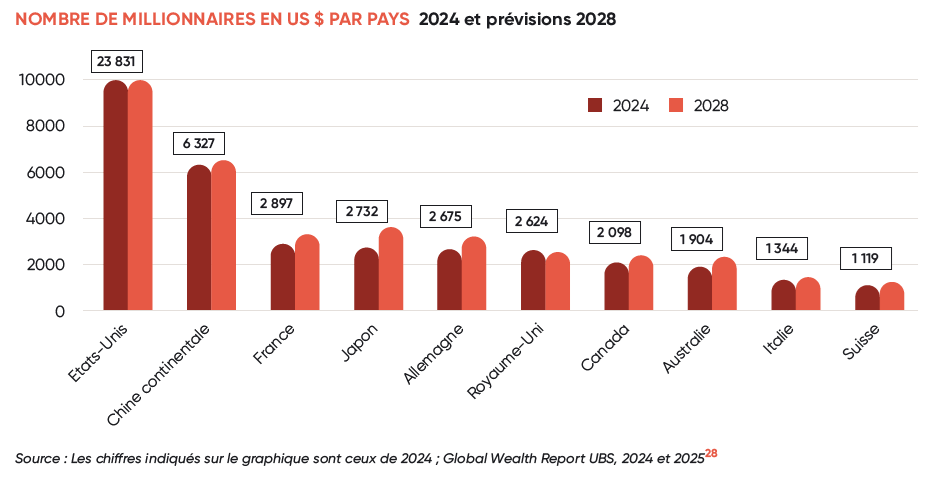

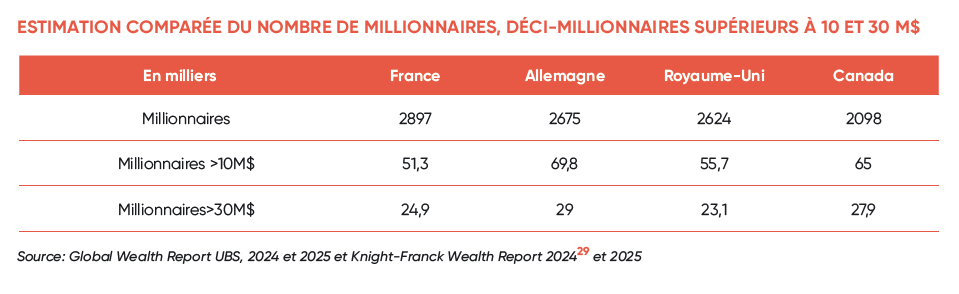

Selon les dernières statistiques d’UBS (Global Wealth Report 2025) la France compterait en 2024 près de 2,897 millions de millionnaires en US$, ce qui fait d’elle le 3e pays pour son nombre de millionnaires. Doit-on en conclure qu’en France les plus aisés sont de plus en plus nombreux ? Pas tout à fait car les chiffres montrent une réalité plus complexe.

La France passe en 3e position s’agissant de son nombre de millionnaires en US$

En 1 an et notamment à cause des taux de change, le nombre de millionnaires français a augmenté de 29 000 individus, soit une croissance de 1%. Le Royaume-Uni, lui, voit sa population de millionnaires baisser de 438 000 (-14,3%) individus et même l’Allemagne voit la sienne baisser de 146 000 individus (-5,2%).

Les prévisions établies en 2024 par UBS à l'horizon 2028 ferait rétrograder la France à la 4e place. On peut graphiquement représenter ces projections comme suit :

On pourrait se réjouir de l’enrichissement des plus aisés en France comparativement à nos principaux concurrents européens et extra-européens. En réalité, il faut vite déchanter lorsque l’on affine les statistiques :

On constate que la France, bien que pourvue de la population de millionnaires la plus importante de l’échantillon retenu, a une population de déci-millionnaires (>10 M$) inférieure (51 300) à ses principaux voisins.

Si l’on utilise maintenant les données 2023, s’agissant des multi-millionnaires dont la fortune est supérieure à 30 M$, notre situation est plus enviable que celle du Royaume-Uni (24 900 contre 23 100) mais moins que celle de l’Allemagne (près de 29 000) ou du Canada (27 900).

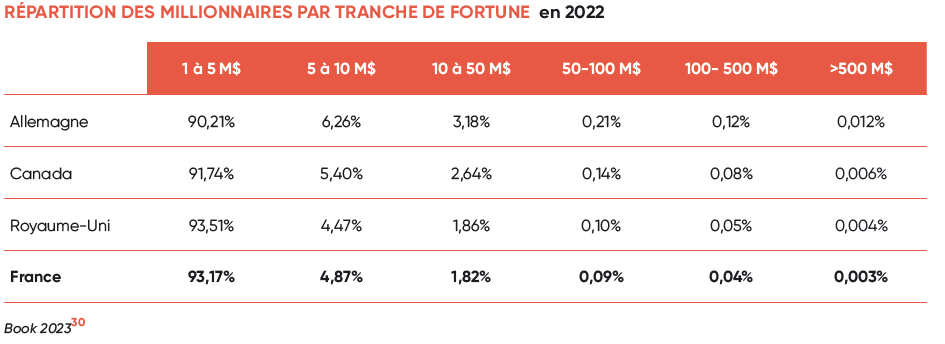

Si l’on retient l'année 2022 au moment où le data yearbook de la banque Crédit Suisse était encore accessible, la France apparaît avoir une population plus faible que ses voisins s’agissant des déci-millionnaires et au-delà :

On observe le poids d'une catégorie de population dont le patrimoine est compris entre 1 et 5 millions d’US$ et dont le nombre a quadruplé depuis 2000. C'est ce qu'on appelle les EMILLI (everyday millionnaires). Leur augmentation résulte « de la hausse des prix de l’immobilier et des effets de change ». En 2022, la France avait plus de « EMILLI » que l’Allemagne et le Canada, mais significativement moins de multimillionnaires au-delà de 5 M d’US $, dans toutes les tranches. Le poids de l’immobilier au-delà des 5 millions de $ tend à baisser tandis que les fortunes financières et entrepreneuriales prennent le relai. Ce qui montrait toujours un décrochage des fortunes françaises en la matière.

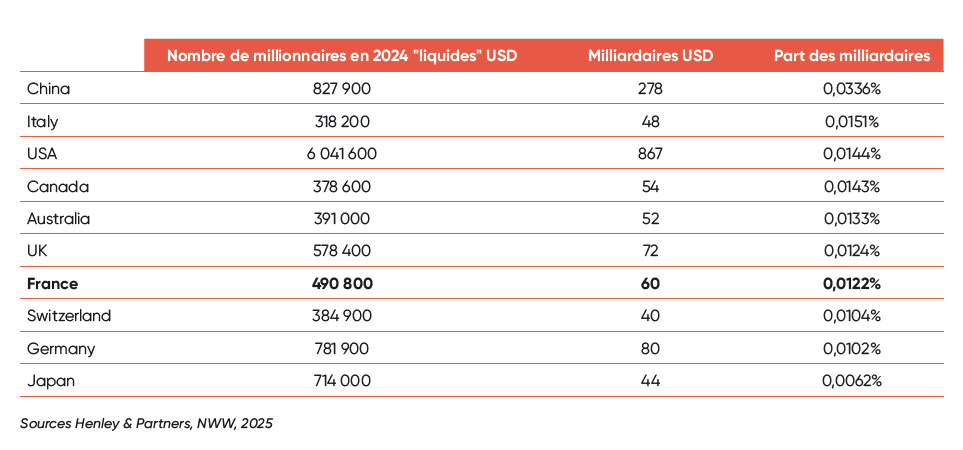

Si l'on réduit aux actifs mobiliers, le nombre de millionnaires diminue

Si l’on compare les classements précédents avec les éléments de NWW (New World Wealth), on constate que retenir comme critère la liquidité des actifs, aboutit à définir autrement qu’en simple patrimoine les millionnaires en US $.

La France qui était le 3e pays avec le plus de millionnaires en US $ (fortune nette) devient la 9ème en retenant uniquement ce critère de liquidité de la fortune. Elle n’affiche plus 2,9 millions de millionnaires, mais seulement 490 800… soit 16,9% de l’ensemble initial [31]. Cela permet de bien montrer que c’est avant tout le patrimoine immobilier en France qui constitue le principal actif de la très grande majorité des millionnaires.

La faute encore et toujours au manque de grandes PME et d’ETI, voire de licornes, qui se répercute sur les patrimoines des entrepreneurs et actionnaires concernés.

Lorsque l’on regarde la population des milliardaires cette fois, la France, avec 60 milliardaires fait mieux que la Suisse, le Canada et le Japon respectivement. Le top 3 étant trusté par les États-Unis, la Chine ou le Royaume-Uni.

Sources Henley & Partners, NWW, 2025

Casser les idées préconçues sur les milliardaires

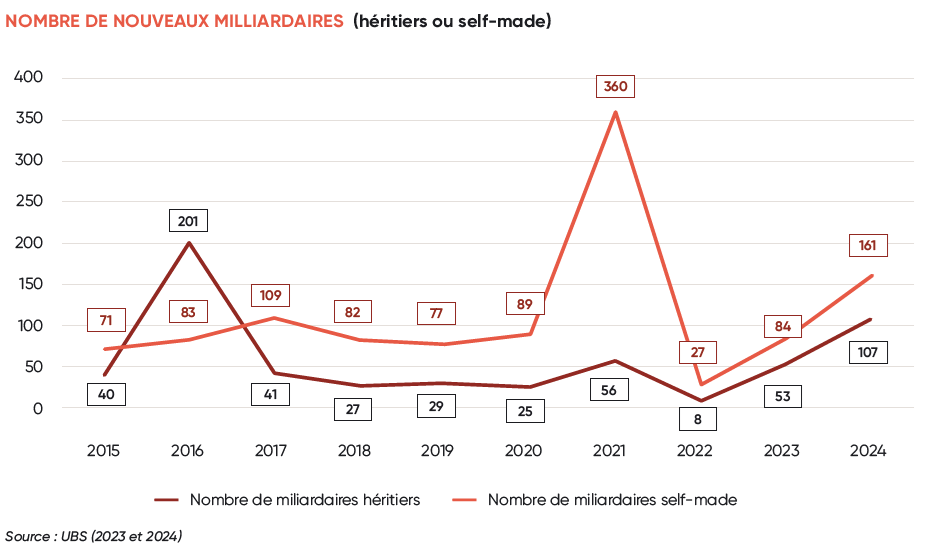

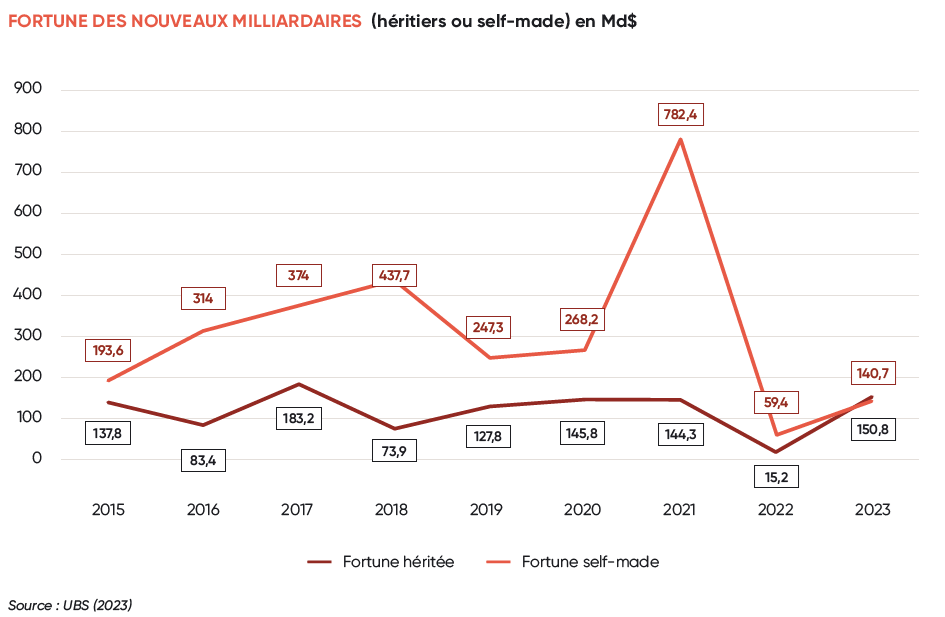

Selon l’ONG Oxfam France, les « super-héritages » constituerait « le jackpot fiscal des ultra-riches ». Mais les faits sont têtus. Sur le plan mondial, le rapport d’UBS Billionaire Ambitions Report 2024, s’intéresse à la question générationnelle de l’accession au statut de milliardaire. Devient-on milliardaire en héritant ou en constituant soi-même sa propre fortune (self-made). Les statistiques fournies [32] au niveau global montrent que le nombre d’héritiers accédant au statut de milliardaire (en $) est toujours inférieur à celui des selfmade de première génération :

Même si pour la premières fois la fortune des nouveaux entrants héritiers a dépassé très légèrement en 2023 celle des nouveaux milliardaires self-made (de +10,1 Milliards en flux) :

Source : UBS (2023)

Si l’on regarde le stock de milliardaires et non plus le flux, sur une population de milliardaires identifiée de 2.686 individus au niveau mondial, 1.877 étaient des entrepreneurs de 1ère génération (self-made) contre 805 héritiers, soit un ratio de près de 70%.

Si l’on regarde maintenant les statistiques par zones géographiques (zone Amérique, zone Europe-Moyen-Orient-Afrique, zone Asie-Pacifique), la zone européenne semble largement à l’écart en termes de croissance du patrimoine de ses milliardaires. En base 100 en 2015, l’évolution de la zone Europe est de 187,9 en 2024 contre 232,6 pour la zone Amérique et 240,9 pour la zone Asie-Pacifique.

Le paradoxe des milliardaires français

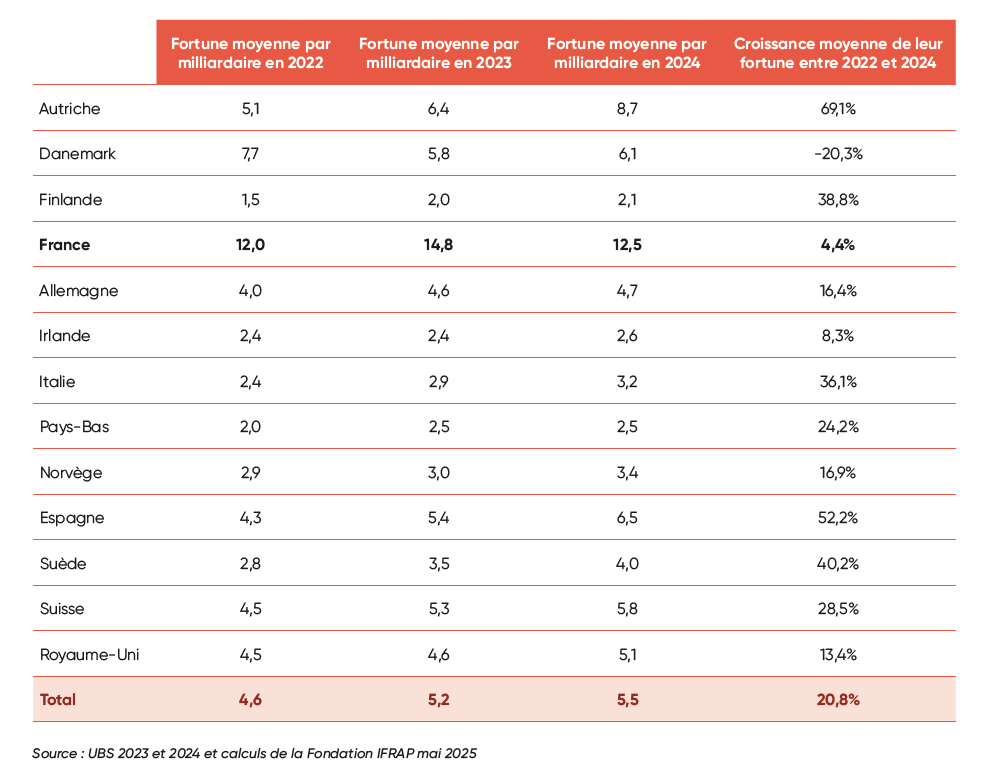

Au sein de l’Europe, la situation des milliardaires français est atypique : en 2024 la France comptait 46 milliardaires soit environ 9,3% de l’ensemble des milliardaires européens, mais leur fortune représentait 21,1% de l’ensemble du total des fortunes. La France se caractérise donc par une population de milliardaires plutôt faible, mais une fortune plus importante.

Source : UBS 2023 et 2024 et calculs de la Fondation IFRAP mai 2025

Par contre, la fortune moyenne des milliardaires français croît beaucoup moins vite que celle des autres milliardaires européens sur les deux dernières années : +4,4%, quand les Allemands voient la leur croître en moyenne de 16,4%, de 28,5% en Suisse et de 13,4% au Royaume-Uni. Cela est en particulier dû à la part plus faible des fortunes industrielles parmi les milliardaires français (plutôt positionnés dans le luxe, la cosmétique, les télécoms), mais aussi de leur faible présence dans le monde de la finance et quasiment aucun dans les technologies de rupture (IA, Internet, informatique, robotique etc.). Cette dernière catégorie étant plus globalement celle des milliardaires américains.

La France présente par ailleurs une proportion de milliardaires entrepreneurs de première génération de 52% en 2024 contre 59% en 2023 (-6.6 points). Cette tendance sans être aussi accusée qu’en France est majoritaire en Europe. Le recul est plus marqué encore en Suède (-7,1 points) et surtout en Autriche (-11 points). Les milliardaires en France vivent une transition démographique, faute de nouveaux entrepreneurs.

Est-ce le bon moment pour faire main basse sur les fortunes des "ultra-riches" ?

Rien n’est moins sûr. Et pour plusieurs raisons :

- D’une part, comme le montre UBS, les milliardaires sont une population extrêmement mobile. Et cette population a les moyens de se déplacer rapidement au niveau mondial. Une situation qu’une politique unilatérale en France ne devrait pas changer, d’autant que les arrivées et les départs en Europe sont les plus conséquents (comme s’il s’agissait d’une zone de transit). La somme des arrivées et des départs représente ainsi près de 42% de la base de milliardaires en Europe de l’Ouest.

- D’autre part, les milliardaires interrogés confirment que l’Amérique du Nord et l’Asie pacifique restent les lieux privilégiés où ils estiment réaliser leurs investissements les plus profitables dans les 12 prochains mois et dans les 5 prochaines années. Une fiscalisation trop importante et même coordonnée au niveau européen pourrait pousser nos milliardaires à suivre physiquement leurs investissements.

- Enfin la fortune des milliardaires s’étiole vite à raison des générations : sur 805 milliardaires héritiers au niveau mondial en 2024, 542 (67,3%) sont des héritiers de 2e génération, 163 (20,2%) de 3e génération et 100 (12,4%) de 4e génération. Cela veut donc dire que même avec une optimisation fiscale maximale au niveau mondial sur ce segment, la division des patrimoines est inexorable

- Reste enfin que devenir milliardaire par héritage ne prédispose pas nécessairement à la passivité. En 2023 l’étude d’UBS a montré que 57% des 53 héritiers enregistrés cette année là, avaient choisis de réorienter leur fortune dans des activités autres que celles de leurs devanciers. C'est tout particulièrement le cas des Asiatiques et des Américains. Au contraire en Europe, la position conservatrice est plus marquée avec 52,9% des héritiers enregistrés en 2023 poursuivant l’activité familiale contre 47,1% s’en distinguant. Encourager la prise de risque et la réorientation du business familial est sans doute plus dur en Europe parce qu’elles ne peuvent se faire sans frictions fiscales.

Conclusion : le miroir aux alouettes des milliards d'euros de recettes escomptés grâce à la fiscalité des riches

Contrairement aux affirmations qui sous-tendent le déchaînement de propositions de mesures fiscales entendues en cette rentrée budgétaire, les chiffres montrent que les plus aisés sont fortement fiscalisés.

Le taux d’imposition direct des 10% des ménages aux revenus les plus élevés est de 42,1% contre 18,5% pour l’ensemble des ménages. Si on y ajoute aux impôts directs des ménages et les cotisations des salariés et des indépendants, le taux d’imposition du dernier décile acquitte 54,2% contre 28,4% du RDB pour l’ensemble des ménages. Enfin, si on ajoute également les impôts indirects (TICPE, TVA, …) le taux d’imposition du dernier décile est de 66,8% contre 45,6% pour l’ensemble des ménages.

Même si on se concentre sur le 10e décile, loin de constater une régressivité, on observe un taux d’imposition directe qui passe de 38,2% pour les 9% les plus riches, 55,8% pour les 1% les plus riches, 56% pour les 0,9% les plus riches et 55,2% pour 0,1% les plus riches.

Et pourtant, malgré ces constats, les propositions fiscales les plus confiscatoires fusent :

- Taxe Zucman (impôt plancher sur les ultrariches) de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, visant les 1 800 ménages les plus fortunés. Elle pourrait rapporter 15 à 25 milliards d'euros par an selon ses défenseurs (mais 10 fois moins selon toute vraisemblance).

- Restauration de l'ISF : Réintroduire l'ISF supprimé en 2018 ou élargir l'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) pour inclure tous les actifs pour un rendement estimé jusqu'à 10-15 milliards d'euros.

- Taxation des superprofits et superdividendes :en clair, une reconduction de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises de 2025. La gauche vise 20-30 milliards d'euros annuels, avec des propositions pour un impôt sur les "superdividendes" versés aux actionnaires.

- Lutte contre l'optimisation et l'évasion fiscale avec un renforcement des contrôles sur les holdings, un plafonnement des niches fiscales (déductions pour investissements, etc.), et un "impôt plancher" pour éviter les optimisations. Le gouvernement Bayrou prépare une taxe anti-optimisation pour les ultra-riches, potentiellement 1-2 milliards d'euros, avec surveillance des montages complexes. Attac estime que lutter contre l'évasion pourrait rapporter 20 milliards.

- Meilleure imposition des héritages et transmissions en augmentant les droits de succession sur les gros patrimoines (au-dessus de 1-2 millions d'euros), avec des taux progressifs jusqu'à 45-60 %. Proposition d'Attac pour 10 milliards d'euros, en supprimant les abattements familiaux excessifs.

- Autres mesures complémentaires : Augmenter les cotisations sur les hauts salaires, supprimer des niches inutiles (estimées à 5-10 milliards).

Toutes ces pistes pourraient rapporter selon leurs auteurs 40-60 milliards d'euros. Mais ce rendement est purement théorique ne tenant pas compte de la mobilité des très hauts revenus et des très hauts patrimoines.

Sur ce point, en réponse au Premier ministre, Gabriel Zucman a cité une étude du CAE [33] démontrant la faiblesse de l’exil fiscal des plus fortunés en France lors des chocs fiscaux de 2012 et 2013. Selon l'étude, en rapportant l'ampleur des départs à celle du choc fiscal, on peut estimer qu'une hausse de 1 point de la fiscalité du capital se traduit à long terme par une expatriation additionnelle des plus hauts patrimoines comprise entre 0,02 et 0,23 %. Mais l’étude est critiquable sur de nombreux points :

- D'abord, l'étude du CAE veut faire passer le message que si on augmente la fiscalité du patrimoine, cela a bien un effet significatif sur l’exil fiscal des plus hauts patrimoines mais celui-ci est "relativement modeste et avec un effet marginal sur l’économie française". Pourtant l'étude indique que si on augmente de 4 milliards d'euros la taxation des plus hauts revenus du capital (les 1%), on perd au bout de 20 ans à cause des départs de France, 24 milliards d'euros de richesse nationale, et au bout de 40 ans, 78 milliards de richesse nationale, ce qui est loin d'être négligeable. Surtout si on taxe, non pas à 4 milliards, mais à 15 ou 20 milliards comme le proposent l'économiste Gabriel Zucman, LFI ou le PS, alors on peut multiplier par 5 la perte de richesse nationale : c'est 120 milliards de perdus au bout de 20 ans et 390 milliards d'euros au bout de 40 ans.

- En termes de recettes fiscales, l'effet négatif d'une telle mesure devient évident : 10 milliards d'euros de recettes perdues au bout de 20 ans, 35 milliards au bout de 40 ans (dans l'hypothèse d'une taxation de 4 milliards d'euros).

- De plus, cette étude s’appuie sur des exemples étrangers de chocs fiscaux à la baisse qu’il a fallu modéliser à la hausse, sachant que les effets ne sont pas symétriques : à la hausse les exils fiscaux sont toujours plus importants qu’à la baisse, démontrant l’existence d’effets cliquets ;

- Surtout, les hauts patrimoines optimisent davantage que les hauts revenus (salariés, retraités). L'optimisation (Pactes Dutreil, holdings familiales, etc.) explique selon le CAE qu'1 euro d'imposition supplémentaire ne génère que 26 centimes de recettes en plus, 74 centimes étant perdus (20 cts dans l'exil fiscal et 54 cts via l'adaptation comportementale et juridique).

- Mais cette situation pourrait s’inverser si précisément les moyens d’optimisation sont réduits par une réforme fiscale drastique. Problème, cette situation historique ne s’est jamais présentée dans un passé récent. L’étude du CAE fait l’impasse dessus ;

- Enfin l’étude ne prend pas en compte les migrations invisibles (fuite des cerveaux, talents) et les effets réputationnels d’une augmentation importante de la fiscalité du capital.

Complexes à mettre en œuvre, probablement censurées d'un point de vue constitutionnel, toutes ces mesures auraient un rendement qui ne serait certainement pas à la hauteur des espérances. Elles saperaient les efforts de compétitivité et de réindustrialisation déployés ces dernières années. Elles précipiteraient encore plus le déclin économique de la France, rendant la falaise budgétaire encore plus difficile à franchir.

La fiscalité sur les plus riches accélère t-elle l'exil fiscal ?En 2022, en Norvège, après l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement de centre gauche, l’impôt sur la fortune a été augmenté à 1,1% de taux marginal, tandis que la taxe sur les dividendes était elle-même relevée. Particularité de l’ISF norvégien : celui-ci ne s’applique pas uniquement sur la fortune mobilière, mais touche également les plus-values latentes. Les assujettis se sont alors retrouvés avec des niveaux d’imposition excédant parfois leurs propres revenus et nécessitant de liquider pour payer une partie de leurs valeurs mobilières. A un gain attendu de 141 M€, la mesure s’est traduite par une perte de 433 M€. On mesure l’effet Laffer. Par ailleurs, l’exil des assujettis s’est traduit par une fuite de capitaux de 52 Md€ occasionnant une perte pérenne de recettes fiscales de 574 M€. Plus récemment, au Royaume-Uni, le Gouvernement travailliste de Keir Starmer a supprimé (2025) le régime dit des « non-dom » créé sous George III en 1799. Un dispositif qui permettait jusque-là une taxation limitée aux revenus et gains réalisés sur le territoire britannique – donc exonérant les autres sources de revenus – tant qu’ils n’étaient pas rapatriés. Pour être considérés comme non-dom, il fallait déclarer son domicile à l’administration fiscale britannique, permettant de séparer la résidence fiscale effective au Royaume-Uni, du domicile permanent à l’étranger. Ce statut s’étendait aux successions, exonérées pour les actifs domiciliés à l’étranger. Après 7 ans, une charge annuelle s’appliquait allant jusqu’à 60 000 £ pour les résidents de longue durée. Le dispositif a été supprimé et remplacé par le FIG (Foreign Income Gains) pour les nouveaux arrivants au Royaume-Uni qui ne bénéficient plus d’une exonération sur leurs revenus et gains étrangers que pendant 4 ans de résidence, même en cas de rapatriement. L’impôt sur les successions s’applique désormais sur l’ensemble des actifs mondiaux des résidents de longue durée (hors trusts offshore). La mesure est censée rapporter 2,7 Md £ par an d’ici 2028-2029. Le régime des "non-dom" avait déjà du plomb dans l’aile depuis la décision du Royaume-Uni de quitter l’UE en 2016 le nombre de non-doms était passé de 119 400 à 73 700 (2024 ). Le cabinet Henley Global fait état d’une prévision d’émigration de 16 500 millionnaires avec cette décision, sans doute majoritairement des « non-doms ». Déjà 70% des propriétés vendues supérieures à 15 millions de livres appartiennent à des « nondoms », se relocalisant à Dubai, Monaco ou Milan (Beauchamp Estates). |

- Quels impôts les milliardaires paient-ils ? Institut des Politiques Publiques ; 29 septembre 2023

- G. Zucman, A blueprint for a coordinated minimum effective taxation for the ultra-high-net-worth-individuals, juin 2024.

- En effet, de deux choses l’une, soit le contribuable est réputé passif et il n’a donc pas la peine maîtrise des flux dont on le crédite par ailleurs pour justifier la taxation différentielle, soit il est actif, mais alors il paie déjà via ses personnes morales, l’IS ou l’IR (pour les structures hors champ TVA), et ces deux impositions devraient elles aussi être incluses dans les impositions directes déjà acquittées au titre de la taxe différentielle.

- Emmanuel CAMUS sénateur, rapport sur la PPL instaurant un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultrariches, n°689 du 4 juin 2025.

- Lire de façon comparée les décisions du CC, n°2011-638 DC du 28 juillet 2011 relative à la loi de finances rectificative pour 2011, et CC, n°2012-662 DC du 29 décembre 2012, loi de finances pour 2013.

- On comparera les deux appels lancés à un mois d’intervalle dans le journal Le Monde, à ce sujet : le 11 juin 2025, tribune de Gabriel Zucman, Olivier Blanchard et Jean Pisani-Ferry, puis le 7 juillet 2025, la tribune de 7 prix Nobel d’économie triés sur le volet, dont Esther Duflo, Paul Krugman et Joseph Stiglitz .

- La « taxe Zucman » sur les ultrariches, fétiche pour la gauche, repoussoir pour la droite, Le Monde, 12 juin 2025

- Taxe sur les hauts patrimoines : la piste de Bercy au parfum d'ISF, Les Echos, 11 juin 2025

- Un rapport de la Cour des comptes est en préparation sur le sujet. En juin l’état du pré-rapport évaluait son impact à près de 4 Md€. Voir M-E Frénay, Impôts : le pacte Dutreil accusé de coûter plus de 4 milliards au budget de l’Etat, Les Echos, 18/06/2025.

- Mais avec prise en compte de l’IFI donc de la composition immobilière du patrimoine qui serait de facto exclue dans la majorité des cas de la contribution différentielle sur le patrimoine.

- Cf nos développements précédents relatifs à la jurisprudence en la matière du conseil constitutionnel.

- Ce qu’avait voulu limiter la première présidence d’Emmanuel Macron en cherchant au contraire à libérer le capital mobilier… tout en réprimant (et c’est un tort) le capital foncier.

- Impôts des ménages : vers un retour de l'ISF ? Société civile, revue de la Fondation IFRAP, février 2025

- Pourquoi l'impôt minimum sur les hauts revenus rapportera beaucoup moins que prévu, Les Echos, 2 juillet 2025 ainsi que Effets budgétaires et redistributifs des mesures socio-fiscales, Institut des Politiques Publiques, 11 juillet 2025

- Eric Fourel, La « taxe Zucman » est anticonstitutionnelle, Village de la Justice, 11 juillet 2025, https://www.village-justice.com/articles/taxezucman-est-anticonstitutionnelle,53956.html

- Revenus et patrimoines des foyers les plus aisés en France, DGFIP, janvier 2025

- Les revenus des ultrariches s’envolent, les inégalités se creusent, selon une note de Bercy, Le Monde, 29 janvier 2025

- Frédéric-Georges Tudo, Piketty au piquet !, éditions Michalon, Paris 2015.

- Article de Thomas Lepeltier, « plus riches et plus égaux » : le livre qui bat en brèche les théories de Thomas Piketty, Le Point 31/08/2024.

- Daniel Waldenström, Richer and more equal, A New History of Wealth in the West, Polity, Cambridge, UK, 2024.

- Gerald Auten, David Splinter, Income Inequality in the United-States: Using Tax Data to Measure Long-Term Trends, Journal of Political Economy, volume 132, number 7, July 2024, p.2179-2227.

- Article de Kevin Badeau, Explosion des inégalités aux Etats-Unis : l’étude qui contredit Piketty, Le Point, 11/12/2023.

- Article de Anne de Guigné, Thomas Piketty, le pape de la gauche radicale de plus en plus contesté, Le Figaro, 27/09/2024.

- Sylvain Catherine, Max Miller, Natasha Sarin, Social security and trends in wealth inequality, Journal of Finance, Vol.80, Issue 3, p.1497-1531, 2025/6.

- Matthew Smith, Owen Zidar et Erick Zwick, Top Wealth in America: New estimates under heterogeneous returns, The Quaterly Journal of Economics (2023), p.515-573, Advance access publication on August 29, 2022.

- Jae Song, David J. Price, Fatith Guvenen, Nicholas Bloom, Till von Wachter, Firming up Inequality, The Quarterly Journal of Economics, 2019

- Fatith Guvenen, Greg Kaplan, Jae Song, Justin Weidner, Lifetime earnings in the United States over six decades, American Economic Journal, 2022

- Global Wealth Report 2024, UBS

- Global Wealth Report 2025, UBS

- Voir UBS, Data yearbook 2023, p.132

- Par rapport au classement UBS

- Billionaire Ambitions Report 2023 et 2024, UBS

- Fiscalité du capital : quels sont les effets de l'exil fiscal sur l'économie ? Conseil d'analyse économique (CAE), 25 juillet 2025